7月30日,《Plant Physiology》雜志在線發表了上海師范大學生命科學學院黃繼榮團隊的研究論文“SPLICING FACTOR1 is Important in Chloroplast Development under Cold Stress”,揭示了模式植物擬南芥中剪接因子AtSF1調控低溫下葉綠體發育的分子機制。

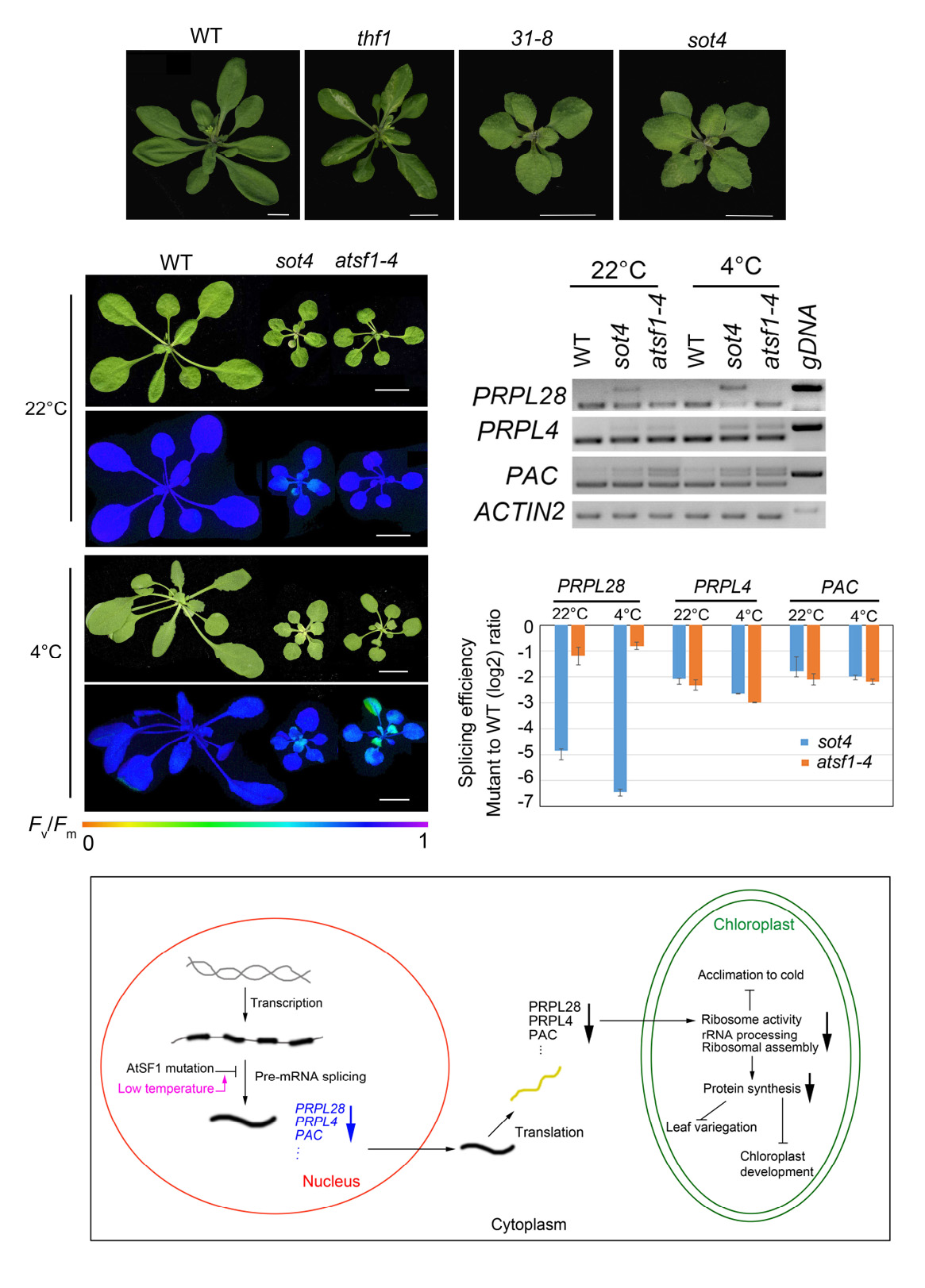

黃繼榮課題組一直致力于核基因編碼的葉綠體蛋白質THF1 (THYLAKOID FORMATION1)的功能與作用機理研究。基于THF1突變產生斑葉的表型,課題組通過構建thf1為背景的突變體庫,篩選斑葉表型消失的突變體,獲得了一系列thf1的回復子,發現多個回復子編碼定位于葉綠體的核糖體亞基及核糖體活性調節因子,表明thf1斑葉表型與葉綠體翻譯過程高度相關。與之前報道的斑葉回復子都編碼定位于葉綠體的蛋白質不同,本研究介紹了一個新型的斑葉回復子,命名為sot4,其編碼一個定位于細胞核并在真核生物中高度保守的RNA剪接因子(Splicing Factor1,SF1)。sot4屬于錯義點突變,導致第198位的甘氨酸殘基變成了精氨酸殘基(SF1G198R)。sot4與完全敲除突變體一樣,呈現植株矮小、短根、對激素ABA超敏感,以及在低溫(4℃)下生長出現新葉嚴重黃化但能慢慢轉綠的表型。

為了闡明AtSF1的作用機理,科研人員分析了突變體和野生型的轉錄組,發現突變體中許多基因的內含子不能被有效剪

,譬如編碼葉綠體核糖體亞基的基因(PPRL28和PRPL4)、葉綠體rRNA加工成熟因子的基因(PAC)等,導致mRNA因含有提前終止密碼子(PTC)而不能產生有功能的蛋白質。研究發現:與野生型相比,低溫下生長的突變體中部分內含子剪接效率劇烈下降,推測葉綠體中的核糖體活性也明顯降低。對于斑葉突變體來說,核糖體活性降低使葉綠體發育時間延長,因此有利于葉綠體發育而回復斑葉表型。

SF1負責識別內含子中的分支位點(BPS)序列,是RNA剪接過程中不可缺少的重要因子,在酵母和哺乳動物中也證明了SF1的功能缺失導致細胞死亡。但令人意外的是atsf1突變體并不出現死亡癥狀,推測其BPS序列不像酵母和哺乳動物的基因中那么保守。由于迄今尚未報道植物基因內含子中的BPS序列,因此團隊成員通過分析atsf1轉錄組中滯留的內含子信息,找到了一個保守的BPS序列, 5′-CU(U/A)AU-3′。RNA-EMSA實驗證實了AtSF1能直接與含有5'-CU(U/A)AU-3'的BPS序列的內含子結合,說明AtSF1對于維持擬南芥中含有這類BPS的內含子的剪接效率是必需的。有趣的是,跟AtSF1G198R一樣,如果酵母SF1同源蛋白Msl5p中的同一點突變也會導致酵母生長對低溫敏感的表型,以及顯著降低含有次優BPS序列的內含子的剪接效率。

總之,這些發現揭示了AtSF1具有調節內含子剪接效率的重要功能,尤其是當植物生長于寒冷環境時,AtSF1能通過維持植物基因的剪接效率來提高植物對環境的適應性。同時也揭示了AtSF1參與低溫下葉綠體核糖體的活性維持。

該研究工作主要由朱亞娟博士、黃偉華副研究員和吳文娟講師等在黃繼榮教授指導下合作完成,同時得到武漢大學徐永鎮教授和安徽醫科大學邵偉副教授的指導與合作。該研究得到了轉基因專項、國家自然科學基金項目和上海植物分子科學重點實驗室等項目的資助。

論文鏈接地址:http://www.plantphysiol.org/content/early/2020/07/30/pp.20.00706

DOI: https://doi.org/10.1104/pp.20.00706

(供稿、圖片:生命科學學院)

徐匯校區:上海市徐匯區桂林路100號

徐匯校區:上海市徐匯區桂林路100號