6月23日下午,在徐匯校區會議中心5號會議室,由人事處組織的“歸國講堂”第二場講座開講。我校化學與材料科學學院副院長肖勝雄教授為青年教師作了題為《新時代全球視野下青年教師成長的幾點思索》的精彩報告,30余名青年教師聆聽了報告。

在即將迎來建黨100周年、全校上下正集中開展黨史學習教育之際,人事處推出“歸國講堂”,具有重要意義。回顧新中國發展歷史,一代代歸國學者為國家建設與發展做出了巨大的貢獻,特別是在新中國成立初期,以錢學森、華羅庚等為代表的專家學者破除一切艱難險阻,懷抱對祖國的濃濃感情,紛紛歸國效力,為新中國科技事業的發展做出了突出貢獻。近年來,隨著學校國際化戰略和高水平大學建設的不斷深入,我校歸國留學人員越來越多,如何進一步發揮他們的作用,助推青年教師的成長與發展,一直是學校思考的重要問題。

“歸國講堂”主要面向青年教師,旨在搭建國際教育信息共享和交流平臺,為青年教師提供優質訪學資源,構建我校與海外接收學校、指導或合作教師長期聯系機制,為學校事業高質量發展做出貢獻;另一方面邀請校內優秀歸國學者暢談奮斗歷程,展示歸國留學人員的風采和服務教育、服務社會的精神,從而將其打造成學科跨界交流、分享勵志人生故事,并服務青年教師成長成才的平臺。

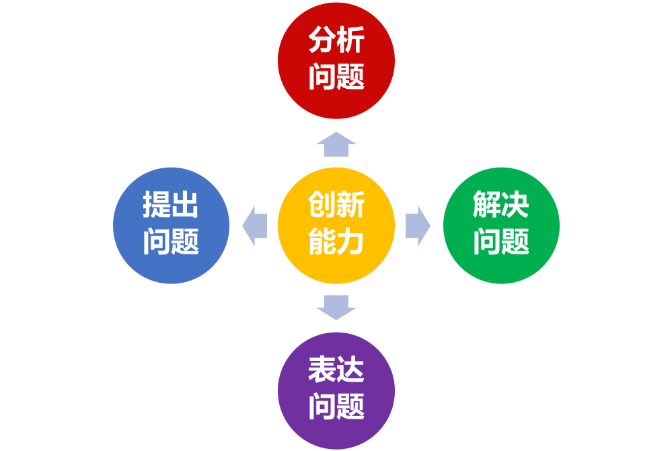

肖勝雄教授從科研人才成長規律、科研人才基本素養、新時代的歷史使命、新形勢下的挑戰與機遇四個方面,結合自己在海外求學的經歷,分享了科研人才的培養路徑和成長規律,勉勵青年教師們安心做好學術,進而指出科研人才應該具備良好的創新能力,即包括提出問題、分析問題、表達問題和解決問題四個方面的基本素質,青年教師應當以高度的學術自覺和積極開放的心態,思考并提出問題,進而完美地表達科學問題,只有這樣才有可能解決問題。

他還指出,科研人員從事科學研究,不能僅僅立足自身的利益,應該發揮個人的力量為集體增值,絕對不能因為個人利益損害集體利益。進入新時代,國家發展對科技創新提出了新的要求,正在發生的科學研究范式變革和日益嚴峻的全球性挑戰給科研工作帶來新機遇,同時也使得競爭更加激烈。科學無國界,但科學家有祖國。作為科研人員應當具有強烈的使命感和緊迫感,瞄準國際科技發展前沿,服務國家重大戰略需求,不斷進行創新。青年教師群體富有朝氣,要開拓視野,加強合作,認識更多優秀的同行,通過交叉、融合,進一步提升自己的科研實力,多出高水平原創成果。

整個報告主題鮮明,思想深刻,內涵豐富,令人感染和鼓舞。青年教師們紛紛表示受益匪淺,從報告中感受到一名科研工作者強烈的家國情懷和拳拳赤子之心,并表示在今后工作中培養“堅忍不拔、勤奮努力,道德高尚、視野開闊,心系祖國、憂國憂民”等諸多品質。人事處相關負責人在總結中談到,希望每位青年教師能自覺把小我融入大我,堅持國家至上、民族至上、人民至上,潛心教書育人、靜心鉆研學術,明晰努力方向,深耕專屬領域,在追求創新的道路上越走越堅實,成為廣大師生和社會認可的“大先生”、好先生。今后“歸國講堂”也將繼續不定期舉辦各類專題講座,邀請歸國學者與青年教師共同分享留學和成長的感悟與收獲。

肖勝雄教授早年博士畢業于美國哥倫比亞大學,隨后在美國斯克里普斯研究所從事博士后研究。加盟上海師范大學后,主要從事新型有機半導體材料及相關電子器件研究,在Nature等國際學術期刊發表SCI論文60多篇,主持國家自然科學基金委面上項目、上海市科委、上海市教委等科研項目多項。

(供稿、攝影:人事處)

徐匯校區:上海市徐匯區桂林路100號

徐匯校區:上海市徐匯區桂林路100號