9月6日,我校生命科學學院楊仲南教授團隊在《Nature Communications》發表題為“An epigenetically mediated double negative cascade from EFD to HB21 regulates anther development”的研究論文,該研究揭示了表觀遺傳修飾系統調控花藥發育的分子機制。

表觀遺傳在植物的生長發育過程中發揮關鍵作用。其中,DNA甲基化和組蛋白修飾是重要的表觀遺傳調控方式。花藥是花粉產生的場所,由多層體細胞組成。研究表明,藥室內壁細胞控制花藥開裂;絨氈層細胞負責花粉外壁物質的合成;花粉母細胞有助于花粉壁模式建成。然而,表觀遺傳對花藥發育的調控機制尚不清楚。

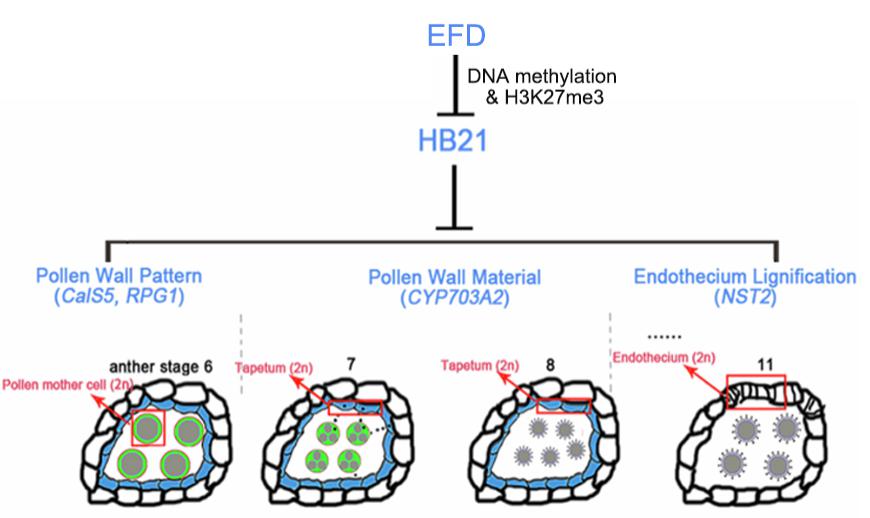

EFD是一個已報道的DNA甲基轉移酶,該雄性不育突變體主要呈現花粉壁發育缺陷和部分花藥無法開裂的表型(Hu et al., New Phytologist, 2014)。然而,EFD調控花粉發育的具體分子機制仍不清楚。該研究發現DRM2(編碼de novo DNA甲基轉移酶)能夠成功回補efd的表型,提示EFD可能是一個de novo DNA甲基轉移酶。之后,團隊通過遺傳實驗及表達分析等證明EFD可以通過影響關鍵基因的表達來控制花粉壁模式建成(花粉母細胞:RPG1)、花粉壁原料合成(絨氈層:CYP703A2)以及花藥開裂(藥室內壁:NST2)。

隨后,團隊發現一個EFD下游的關鍵轉錄因子HB21。efd hb21雙突變能夠顯著恢復花粉壁和花藥發育缺陷,使得植株育性恢復正常。DNA甲基化分析發現,efd突變體中HB21基因在第三個外顯子的末端有兩個胞嘧啶的甲基化缺失嚴重,導致HB21基因的表達異常上調。另一方面,Ch-IP實驗發現H3K27me3(轉錄抑制型組蛋白修飾)在野生型HB21基因上大量存在,而該修飾在efd突變體HB21基因上則顯著減少。因此,HB21的轉錄抑制很可能由EFD介導的DNA甲基化以及H3K27me3組蛋白修飾所共同調控。此外,通過EMSA、Ch-IP等實驗表明HB21可以直接抑制RPG1、CYP703A2和NST2的基因表達。

因此,該研究發現一條控制花藥發育過程的全新遺傳通路——“EFD-HB21-下游基因” (見下圖)。這條通路經表觀遺傳的特異修飾形成雙重表達抑制,由此對花藥發育各過程進行系統性的調控,從而保證花粉的正常發育。

EFD-HB21通路全局性調控花粉壁模式發育和花藥開裂

上海師范大學生命科學學院楊仲南教授為該論文的通訊作者。楊仲南團隊的張丞副研究員和博士研究生熊澳童為本文的共同第一作者。上海師范大學生命科學學院為通訊作者單位。該研究成果獲得國家自然科學基金(31930009、31970335)和上海市教委的資助(2019-01-07-00-02-E00006)。

徐匯校區:上海市徐匯區桂林路100號

徐匯校區:上海市徐匯區桂林路100號