為增強對青年教師的思想關切,主動回應青年教師的跨學科專業(yè)發(fā)展需求,3月12日下午,學校在文科實驗樓1103室舉行了新學期青年教師座談會暨“跨學科沙龍”的首期活動。會議由教師工作部、校工會和校青年教師聯(lián)誼會聯(lián)合主辦,校黨委副書記楊海燕出席,40余位來自各學科的青年教師參加。

首場沙龍活動的主題是“尋找跨學科合作伙伴”,旨在呼應青年教師對人工智能應用和跨學科研究的實際需求,為青年教師專業(yè)發(fā)展提供更多平臺。沙龍?zhí)貏e邀請了三位青年教師代表做主旨發(fā)言。信息與機電學院通信工程系副主任高喆副教授,介紹了自己運用AI技術在音樂、心理等領域開展跨學科研究的經(jīng)歷,對跨學科研究中可能出現(xiàn)的學科認知理念的沖突、知識重構(gòu)中的能力蛻變等做了心得分享。

本次沙龍活動的倡議者——化學與材料科學學院的魯燁副教授,分享了自己在“索烴”結(jié)構(gòu)的研究中感知到的科技與人文、數(shù)學、哲學的緊密聯(lián)系,分享了自己在跨學科研究中的一些設計策略、觀念突破,并進一步希望尋求數(shù)字法學研究團隊的幫助,了解在AI背景下催化劑合成所涉及的專利和知識產(chǎn)權(quán)問題等方面的信息。

哲學與法政學院從事數(shù)字法學研究的劉振宇副教授介紹了我校數(shù)字法學團隊的建設情況,介紹了數(shù)字法學從2018年開始,圍繞數(shù)字正義、數(shù)字治理、數(shù)字知識產(chǎn)權(quán)等研究方向,在教學科研、人才培養(yǎng)、社會服務等領域開展“賦能適配”“法學+”融合等方面的工作,回應了魯燁教授提出的合作需求,同時倡議青年教師們以問題為導向,以協(xié)作贏未來。

三位老師的主旨發(fā)言引發(fā)參會教師的積極討論。青年教師們暢談所開展的跨學科研究情況,提出科學研究、課程建設、人才培養(yǎng)中具體的跨學科需求。很多教師還深入思考了自己的研究領域能為不同專業(yè)的青年教師和學校發(fā)展做些什么,紛紛提出“影視+”賦能學科交叉融合、“商業(yè)+”賦能產(chǎn)學研一體化、提升AI運用過程中的法治意識等方面的具體建議。同時,青年教師們感謝學校全新打造的跨學科交流空間,表示一定會運用好上海這座城市開放性的政策、包容性的環(huán)境和國際化視野,順應AI時代教育強國建設要求,為學校、上海、乃至國家做出自己的貢獻。

楊海燕在座談交流中,積極回應了各位青年教師的提問和建議。對于不少文科教師表達的對于未來的憂慮,她借用福樓拜的名言“科學和藝術在山腳分手,終將在山頂重逢”,來勉勵大家正確看待科學和人文的辯證關系。她在總結(jié)發(fā)言中指出,青年教師是學校的未來和生力軍,在成長過程中需要學校的托舉和助力,希望跨學科沙龍平臺的搭建,能夠讓大家的學術之路、教學之路走得更加順利,讓志同道合者能夠在平臺上同心同行,同時感受到師大大家庭的溫暖和關愛。每個時代都是挑戰(zhàn)與機遇并存,希望青年教師們能夠適應和擁抱這個時代,開闊思路尋求合作,敢闖敢干共謀發(fā)展。

首期沙龍開展的當日正是植樹節(jié),楊海燕代表學校為青年教師們送上了一份特殊的植樹節(jié)禮物:“一棵樹”和“一粒種”。她將小樹命名為“青語青愿樹”,并寓意印有“跨學科沙龍”LOGO的綠植卡為“種子卡”,鼓勵青年教師在人工智能時代,保持耐心和期待,慢慢種植、澆灌和培育,讓這顆職業(yè)生涯發(fā)展的種子茁壯生長。

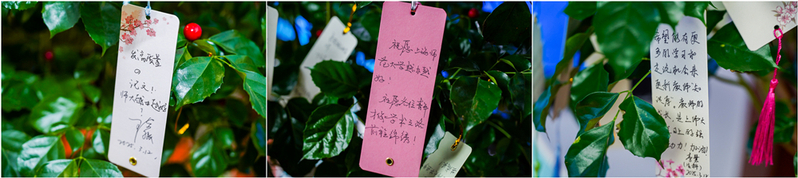

最后,楊海燕和青年教師們一起,在彩色書簽上寫下了“青語青愿”,鄭重地掛在了幸福樹上。今后每一次跨學科沙龍活動結(jié)束時,都會有新一批青年教師們的美好愿景上樹。這棵幸福樹,就是師大的青語青愿之樹,承載著師大青年教師的心語心愿,也象征著學校立德樹人的事業(yè)在傳承中蓬勃長青。

(供稿、攝影:教師工作部、校工會、校青年教師聯(lián)誼會)

徐匯校區(qū):上海市徐匯區(qū)桂林路100號

徐匯校區(qū):上海市徐匯區(qū)桂林路100號