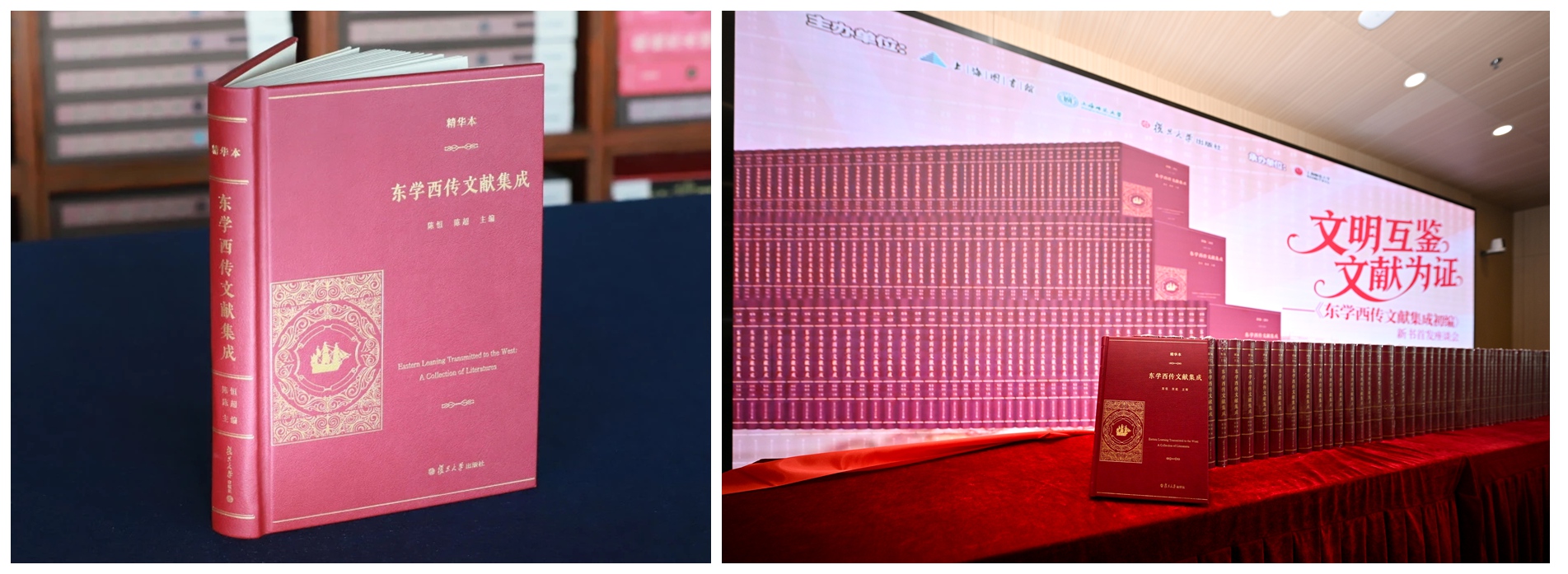

4月28日,由上海圖書館、上海師范大學、復旦大學出版社主辦,上海師范大學光啟國際學者中心承辦的《東學西傳文獻集成初編》新書首發座談會舉行。復旦大學黨委書記裘新、副校長陳志敏,上海師范大學黨委書記林在勇、副校長陳恒,上海圖書館黨委書記楊春花、館長陳超,上海市社聯黨組書記王為松共同為本書首發揭幕。會上,裘新、林在勇、王為松和上海市哲學社會科學規劃辦公室主任李安方分別致辭,來自本市高校、圖書館、出版界的專家圍繞“文明互鑒,文獻為證”主題展開研討。

《東學西傳文獻集成》是上海圖書館、上海師范大學與復旦大學出版社聯合整理編纂出版的大型文獻叢書,是上海師范大學、上海圖書館承擔的國家社科基金重大項目“徐家匯藏書樓珍稀文獻整理與研究”(18ZDA179)的階段性成果。座談會上,項目主創團隊回顧和分享了項目緣起和叢書編纂的歷程。復旦大學出版社黨委書記、董事長,本書副主編嚴峰分別向上海師范大學和上海圖書館贈書。

本次首發的《東學西傳文獻集成初編》共115卷,收錄文獻77種,其中徐家匯藏書樓所藏文獻67種。涉及文種有拉丁語、英語、法語、德語、意大利語,出版地涵蓋當時西方大部分主流國家和地區。本書以具體的文獻展現了明清時期中西文化交流的面貌,揭示了16至19世紀400年間中國文化西傳的歷史軌跡,彰顯了中國文化在世界上的重大影響力,以及在現代文明形成過程中發揮的重大作用。因此,這次系統性地整理、影印西文漢學文獻,其價值遠不止于讓這批塵封的典籍“復活”,更在于它以全球史視野,重新錨定了中國文化在世界文明坐標系中的位置。

《東學西傳文獻集成初編》是近年來上海規模最大的外文文獻編纂出版項目,在實施過程中,復旦大學出版社與上海圖書館徐家匯藏書樓、上海師范大學光啟國際學者中心積極交流,發揮了各自的優勢,是“文獻挖掘——學術闡釋——出版傳播”合作模式的成功實踐。

與會專家認為,上海在中外文化交流方面具有深厚的歷史遺產和豐富的文化資源。六百年來,上海枕江濱海、中西交匯、得風氣之先,是我國中外文化交流的重要樞紐。收藏于上海各級文化機構的文獻資源具體而生動地記錄了這一歷史過程。目前,“東學西傳”相比“西學東漸”研究仍處于不平衡的狀態,與國家所強調的加強文明互鑒研究、宣傳中華文化、講好中國故事、加強國際傳播能力仍有一定的距離。因此,《東學西傳文獻集成初編》的整理出版將有助于改變這一狀況,有利于加快構建與我國綜合實力相匹配的中國話語和敘事體系,打造融通中外的新概念、新范疇、新表述,提升中華文明的國際傳播力、影響力、感召力。本書的整理出版將有助于化一為百,改善學者利用珍稀文獻的基礎條件,提高學術研究的保障性與便捷性。

近年來,上海高校、圖書館、出版界日益重視中西文化交流研究,設立了與此相關的研究機構。上海師范大學成立“光啟國際學者中心”,并與上海市社聯、世紀出版集團聯合成立了“人類文明交流互鑒研究中心”,上海圖書館在徐家匯藏書樓建立了“中西文化交流研究資料中心”。以上機構推出的一批研究與出版成果,有力地推動了本市的文明互鑒研究。

(供稿:光啟中心 攝影:沈潔馨、陳煉)

徐匯校區:上海市徐匯區桂林路100號

徐匯校區:上海市徐匯區桂林路100號