當南極冰穹的天文觀測、火星“天問一號”的探測數據,以及AI解碼宇宙的算法模型走進中學課堂,會激發出怎樣的科學火花?我校數理學院天文與物理學術團隊為上海師范大學附屬中學精心打造的《天文探究·宇宙探秘》拓展課程,以“大中一體化拔尖人才培養”的科學教育新模式,交出了一份富有創新性的答卷。

依托上海師范大學數理學院及上海市星系與宇宙學半解析研究重點實驗室的雄厚師資,該校格致書院為40名高一高二拔尖生定制了《天文探究·宇宙探秘》課程。一支由羅智堅、張少華、劉道軍、方偉、陳竹、杜偉、常伊人、唐雨平、肖胡兵、李智、石卉、孫正凡等十余位教授、研究員、博士和科普專家組成的“學術天團”,將系統化的天體與宇宙科學前沿講座引入中學課堂,帶來了一場貫穿全學年的宇宙探索盛宴。

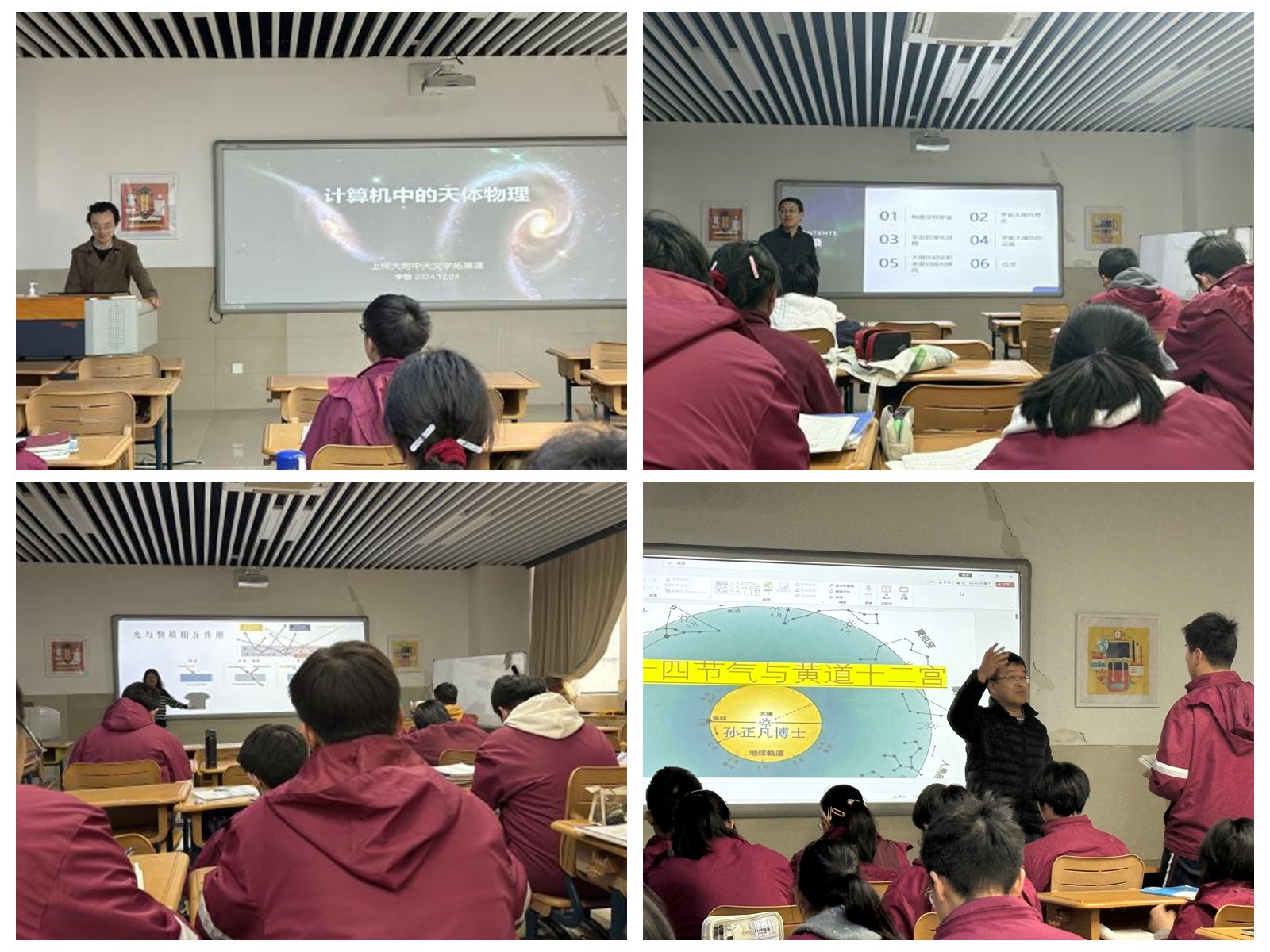

自2024年9月至2025年5月,12位專家學者共帶來25場專題講座,內容不僅覆蓋宇宙演化、天體物理、深空探測等核心主題,還融合了中國航天成就(如探月工程、“天問一號”)與前沿交叉技術(如AI、計算機模擬等),構建了一個全景式的宇宙認知體系。課程內容緊扣科學前沿,羅智堅教授引領學生縱覽《天文學簡史》,揭開《黑洞與引力波》的深奧奧秘,并在第二學期深化講授《天文學簡史Ⅱ》;方偉教授帶領大家思考《宇宙的過去、現在與未來》,探索《星空的奧秘》,并展望《生命及地球外文明》的可能性;杜偉副研究員深入淺出地講解《宇宙學距離:理論與觀測》,并在第二學期闡釋《引力透鏡》的神奇現象。張少華研究員以親身經歷分享《冰海尋星-南極天文觀測》,并在第二學期講授《尋找外星人》的科學探索前沿;常伊人博士詳解《科學實現月球探測》,并生動講述《火星“天問一號”探測任務的“所見所聞”》;唐雨平副教授描繪了《我們的銀河系》家園,并在第二學期介紹《多波段天文觀測》的技術原理;肖胡兵副教授帶大家領略了《宇宙中的黑洞》的壯闊景象;陳竹副研究員展示了《形態多樣的星系》,并揭示了如何利用《AI與天文數據》開展《解密宇宙》的實踐。此外,李智副教授講授《計算機中的天體物理》應用,并在第二學期追溯《暗物質的前生今世》;劉道軍研究員介紹了《極早期宇宙簡介》,并進一步闡述《宇宙大爆炸》理論。石卉副教授講解了《光學與天文探測》的緊密聯系。科普作家孫正凡博士從歷史視角解析《歷法和古代宇宙學》,引導學生進行《太陽系探索》,并剖析《天體物理學里的原子和元素》。

教授們為上海師大附中量身打造的課程,注重知識傳遞與科學精神啟迪的雙重目標。課程設計緊扣“科學教育加法”理念,精準對接拔尖人才的培養核心。教授們不僅講授前沿知識,更注重思維方式的引導與科研素養的培育。例如,杜偉副研究員在《宇宙學距離》課堂中,以理論推導結合觀測數據,引導學生建立嚴謹的科研邏輯;陳竹副研究員在《AI與天文數據》講座中揭示處理海量天文圖像的技術路徑,激發學生對計算科學的濃厚興趣。學生筆記中密密麻麻的公式推導與手繪星圖,是他們不斷突破知識邊界的見證。 “每次的天文課都很有意思,這是我每周最期盼的課。” 高一(4)班孫一茜表示,她從小就對天文充滿興趣,但此前鮮有機會深入學習;如今在大學教授的引領下,她得以系統拓展知識視野。高一(10)班龔子謙說“上師大的教授與研究人員前往南極進行天文觀測”,這令他印象深刻,“人類不斷探索宇宙,科技不斷進步,我們這代人也將擔任起對宇宙探索的重任”。 高一(3)班學生吳凌憶在課后感慨道:“常伊人老師的報告讓我對探月和我國衛星發射的研究歷程有了新的認識。早年探索期間我國衛星發射研究也并非一帆風順,也有過失敗的經歷”。高二(7)班陳宇杰表示,“在課堂上,我印象最深的是歷代科學家對宇宙的不懈探索,他們為了科學為了真理而不懈追求,一點一點拓寬了人類的認知邊界。在接下來的課程中,我將學習感悟并繼承這種科學精神,嚴謹務實、不斷求索,并且吸收更多天文學的知識”。

“這門課的核心價值不僅在于前沿知識的傳遞與科學思維的啟迪,更在于科學精神與家國情懷的深度播種”,該課程聯絡人、上海市科普作家協會理事方偉教授如是總結。該課程的上海師大附中跟班教師、物理學博士沈萌老師表示,這門課程為附中學子打開了一扇通向宇宙奧秘的窗口。它不僅讓艱深的天文知識化作學生筆下靈動的公式推導和手繪星圖,更通過科學家們鮮活的科研經歷,將“嚴謹、求實、探索、創新”的科學精神具象化。在青少年價值觀塑造的關鍵時期,這樣的課程既拓展了認知邊界,又播下了科學理想的種子,充分展現了基礎教育與高等教育協同育人的獨特價值。學生反饋顯示,該課程顯著增強了學生的民族科技自豪感與跨學科綜合理解能力。高一(4)班段宇菲在課程總結中寫道:“我國突破了層層的技術困難,自主研發的火箭和衛星不斷改進,讓我感受到了祖國的偉大。一群又一群的天文學家為祖國的發展不斷奉獻并付出著,我為此充滿敬意和感動。他們的無私奉獻和孜孜不倦將被我們銘記于心。作為青少年,我們也要樹立理想,熱愛祖國,勇于擔當時代責任,為祖國貢獻自己的力量。在課堂之外,學生們自發組建課題小組,嘗試用編程模擬宇宙膨脹、撰寫地外文明研究報告,在實踐中學習“像科學家一樣思考”。

在推動“科學教育加法”縱深發展的背景下,上海師大附中依托高校科研資源,通過上海市重點實驗室下沉、中學課堂直通科研一線的創新路徑,探索出一條“大中貫通”的新范式,為拔尖創新人才的早期發現與系統培養提供了可借鑒的實踐模板。當中學課堂的邊界與宇宙探索的前沿無縫銜接,科學的種子正悄然在一代青少年心中萌芽、生長,照亮他們未來的探索之路。

(供稿、攝影:數理學院)

徐匯校區:上海市徐匯區桂林路100號

徐匯校區:上海市徐匯區桂林路100號