我國石質文物分布廣泛、規模宏大、體系完整,集建筑、雕塑、壁畫、書法等藝術于一體,集中體現了中華民族的審美追求、價值理念、文化精神。長期以來,石質文物在自然環境與人為干擾的疊加作用下,不僅面臨層裂、鹽蝕、結構開裂等漸進性劣化問題,還因地處地震頻發區域,持續承受地震沖擊等突發荷載帶來的高風險。

為攻克上述技術瓶頸,上海師范大學建筑工程學院巖土工程創新團隊與敦煌研究院持續深化合作,依托甘肅省科技進步一等獎的研究成果,構建了一套融合離散元法與多尺度響應分析的高精度結構劣化評估體系。該論文《Discrete element simulation of damage mechanisms in stone cultural relics under dynamic impact》近期發表于Nature旗下期刊《npj heritage science》,由我校建筑工程學院土木工程專業碩士研究生鐘華鍬擔任第一作者,上海師范大學為第一完成單位。建筑工程學院朱哲皓與敦煌研究院張博共同擔任論文通訊作者。

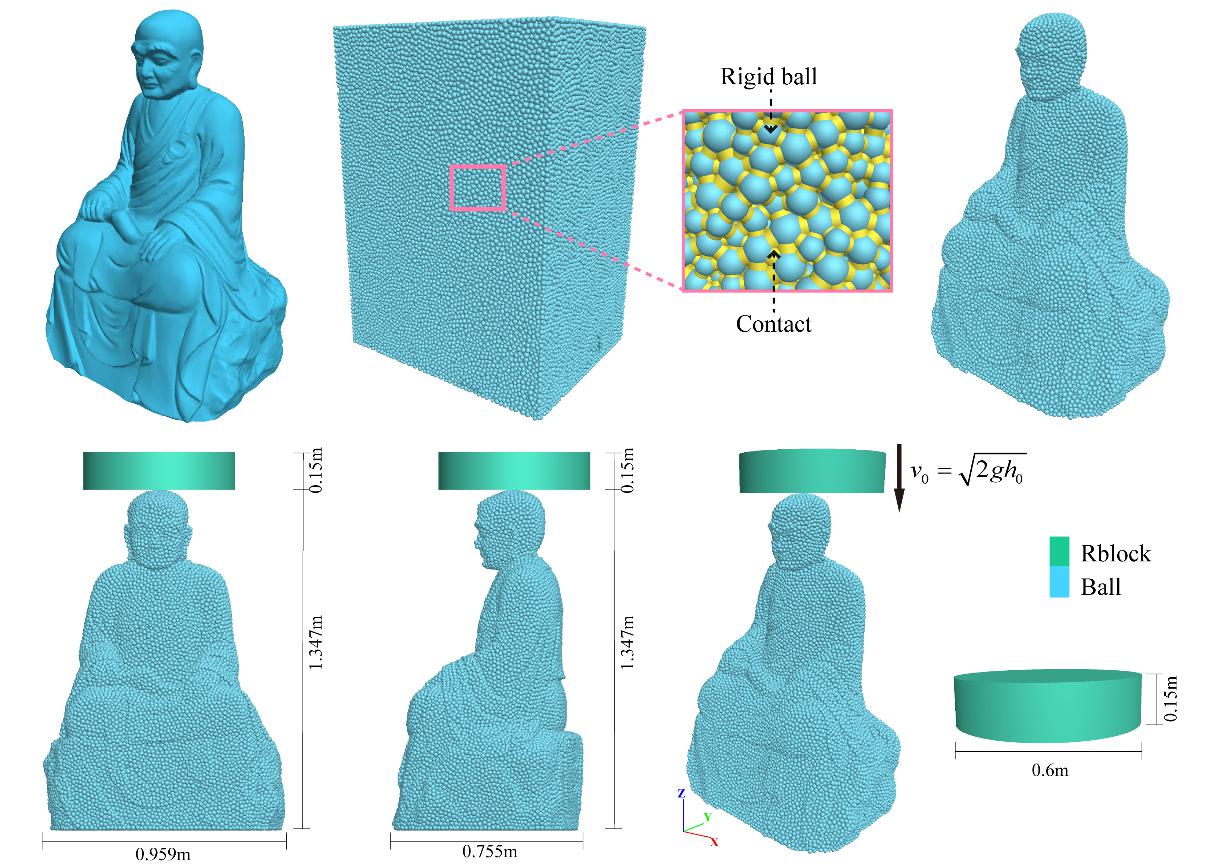

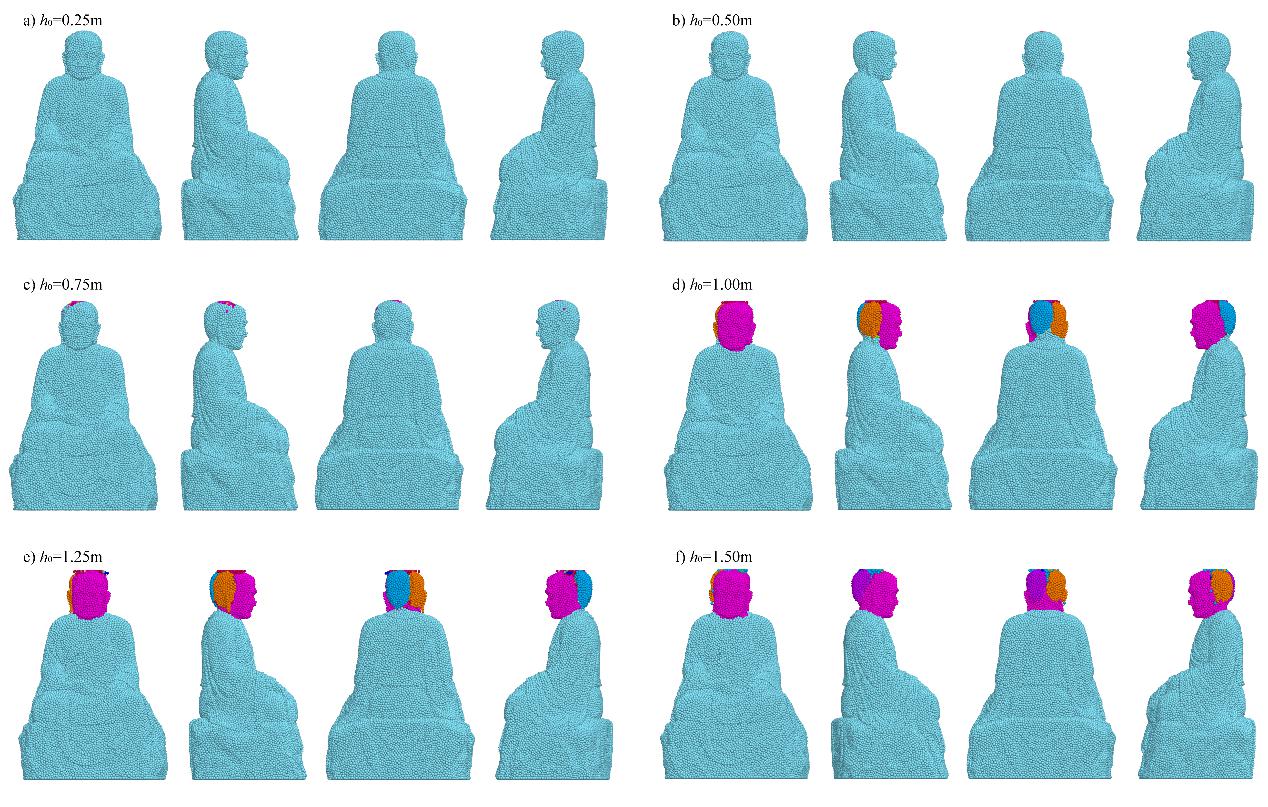

研究首次將離散元方法系統引入文物保護領域,通過融合佛像復雜幾何形貌與巖石材料力學參數,構建高精度DEM模型,模擬六種墜落高度(0.25–1.50?m)下石窟寺頂板剝落的典型沖擊場景,全面解析沖擊載荷作用下佛像的力學響應與損傷演化機制。

DEM佛像模型及荷載設置

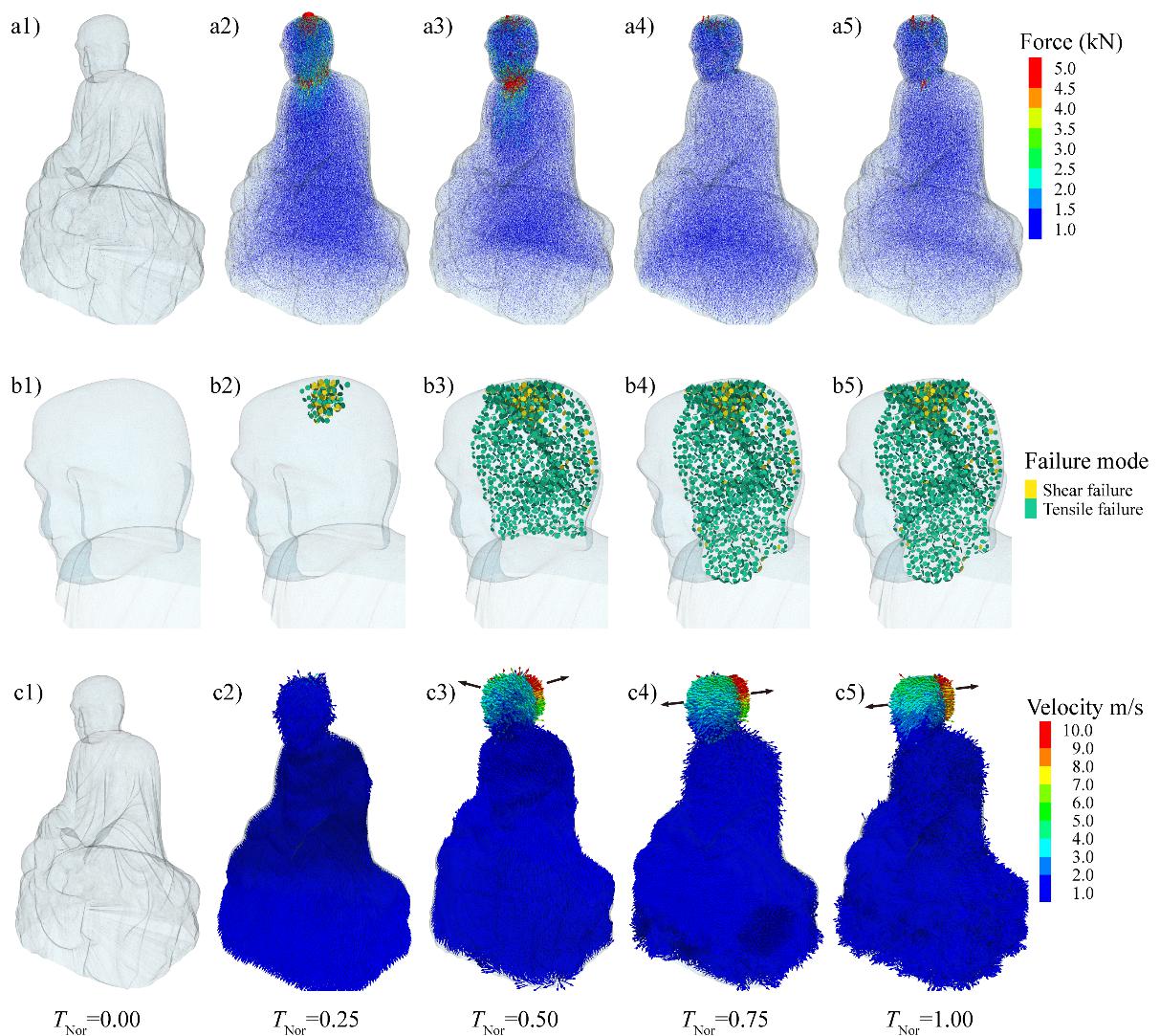

根據典型1?m墜落沖擊的模擬結果,研究揭示了佛像從初始受載到最終破壞的完整物理過程:初期,頸部與接觸區域形成高壓應力集中區,張拉與剪切破壞同步萌生;中期,張拉裂隙迅速擴展,占據新增斷裂的90%以上,徑向貫穿裂縫貫穿頭部,應變能迅速累積并驅動損傷比陡升;末期,裂隙擴展減緩,結構斷裂基本穩定,應變能轉化為碎片動能,局部高速碰撞引發能量耗散峰值。

佛像在沖擊荷載作用下的力場、裂隙以及速度場的演變過程

進一步模擬結果表明,在不同沖擊強度下,佛像呈現出顯著分化的破壞模式:低沖擊強度易引發表層顆粒脫落,中等強度易導致局部破壞,而高沖擊強度則會觸發佛像頭部貫穿性斷裂,并伴隨碎片飛散等嚴重失穩現象的發生。

佛像在不同墜落高度下的破壞模式特征

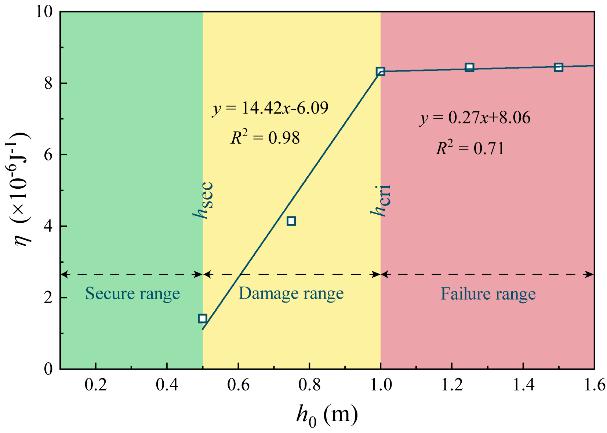

基于上述研究,課題組首次提出“應變能損傷指標”用于刻畫輸入能量向結構損傷的轉化效率,明確了沖擊能量與損傷程度之間的定量關系,并提出兩個具有工程意義的臨界高度,為石質文物抗沖擊性能評估與快速風險分級提供了理論支撐。

墜落高度和應變能損傷指標的關系曲線

該成果不僅為石質文物在極端工況下的安全性評價提供了新的數值手段,也為構建遺產保護風險評估體系奠定了方法學基礎。該方法可以推廣至更多類型的文物及復雜環境場景中,為我國乃至全球文化遺產保護提供堅實的工程支撐與技術路徑。

(供稿、圖片:建筑工程學院)

徐匯校區:上海市徐匯區桂林路100號

徐匯校區:上海市徐匯區桂林路100號