來源:上觀新聞 2025年7月23日

標題:“蟬尿雨”實為無害“糖水雨”?專家:城市綠化良好的“甜蜜”證明

作者:新民晚報 馬丹

“走在樹下突然脖子一涼,抬頭又沒下雨!”最近,不少上海市民在社交媒體分享奇特遭遇——在梧桐、香樟等綠樹下,常被零星飄落的“小雨點”擊中。網友戲稱這是“蟬尿雨”,甚至有人擔憂:“今年蟬是不是特別多?叫聲響,‘雨點’密。”對此,昆蟲學家解釋:這是蟬的正常生理現象,成分無害,市民不必過度反感,更是城市生態良好的一個證明。

新民手繪

新民手繪

新民手繪

“蟬尿”其實是“糖水”?

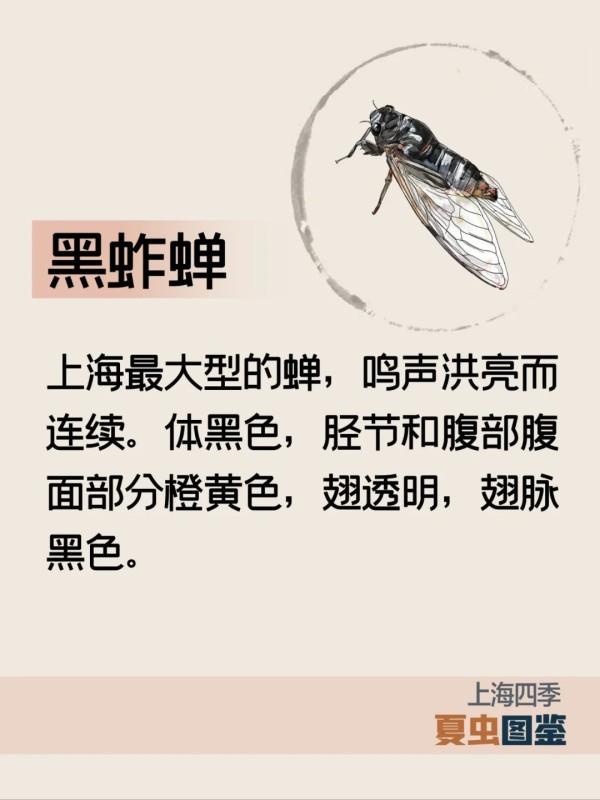

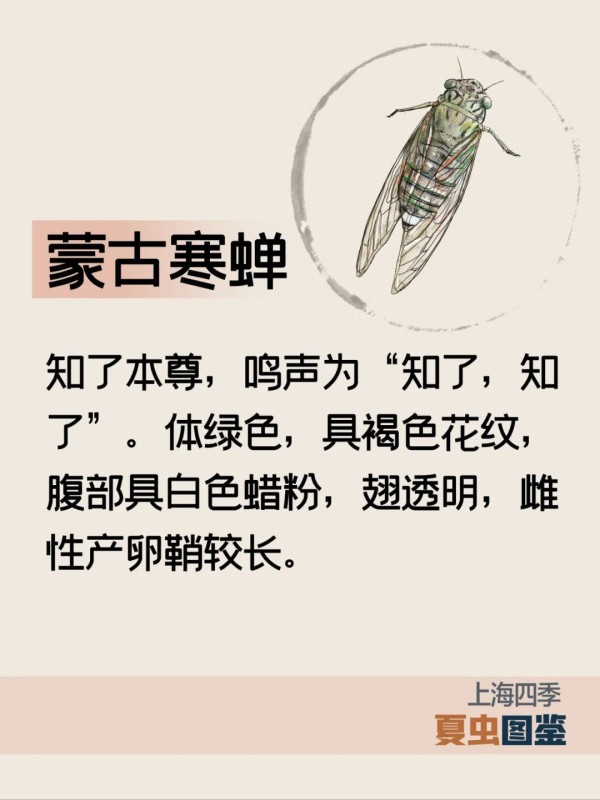

“池塘邊的榕樹上,知了在聲聲叫著夏天。”蟬的歡叫聲和滬語里的“吾知吾知”頗為相似,因此,上海人喜歡稱呼蟬為“野胡知”。上海師范大學生命科學學院副教授、大城小蟲工作室聯合創始人湯亮介紹:上海的夏季,最常見的三種蟬分別為黑蚱蟬、蟪蛄和蒙古寒蟬。黑蚱蟬是上海體型最大的蟬,鳴聲洪亮而連續,蟪蛄最擅長連續的長音,而蒙古寒蟬就是知了“本尊”,鳴聲就是“知了知了”。“蟬鳴是雄蟬吸引雌蟬的方式。七八月份是它們鳴叫的高峰期。”

蟪蛄 湯亮 攝

對于“蟬尿雨”或“樹下落雨”,湯亮解釋說,這是蟬排出多余的水分。“蟬的口器像一根吸管,刺入樹皮吸取汁液。但樹汁營養稀薄、水分含量高,蟬為了獲取足夠營養,不得不大量吸食。”他打了個比方,“就像你喝了一大杯糖分很低的飲料,最終大部分水分都要排出去。”

被這“天降甘霖”滴中,難免讓人心里“咯噔”一下。湯亮笑著讓大家放寬心:“這些水珠的成分非常簡單,99%以上是水,只含有極其微量的糖分和礦物質,整體非常接近稀釋的糖水。它對人體皮膚完全無害,也不會損傷或污染衣物,更不會引來螞蟻等其他昆蟲。”

天越熱“尿雨”越頻繁?

天氣越炎熱,蟬的新陳代謝越快,吸食汁液和排出水分的速度也越快,這就是為什么盛夏“蟬尿雨”感覺更頻繁的原因。而黑蚱蟬因為體型大、又喜歡成群聚集在同一棵樹上活動(尤其在交配期),當它們集體“暢飲”后,排出的水滴自然又多又密,形成“雨勢”效果。

網友表示疑問:今年是不是蟬特別多、特別吵?湯亮說,根據他的觀察,今年上海地區的蟬總體數量屬于正常范圍。蟬的種群數量天然存在“大小年”波動,不同區域的分布也不均勻。“可能某些小區或街區的樹木今年特別‘招蟬’,給部分市民造成了今年蟬特別多的感受。”

蒙古寒蟬 湯亮 攝

“不過,市區蟬的數量增多,從一個側面反映了上海綠化建設的成效。”湯亮說:蟬的幼蟲(若蟲)要在土壤中生活3年甚至更長時間,靠吸食樹根汁液成長。“這些年城市綠化覆蓋率提高,樹木多了,為地下的‘蟬寶寶’提供了更充足的食物來源和棲息地,最終羽化出土的成蟲自然也會增多。這是城市生態環境向好的一個指標。”

此外,湯亮還替蟬“辯解”道,雖然蟬吸食樹汁會對植物造成非常微小的損傷,但這種影響“幾乎可以忽略不計”,遠小于其他昆蟲(比如某些啃食葉片的毛蟲)對植物的影響。“從生態角度看,它們是植物相對溫和的‘住客’。”

對蟬鳴多一些寬容

蟬的生命周期非常獨特。它們在地下經歷漫長的、暗無天日的幼蟲期(數年),只為換取地上短暫的成蟲時光。比如,上海數量最多的黑蚱蟬,其成蟲壽命僅有短短的兩到三周。無論是鳴叫,還是蟬造雨滴,都出現在蟬的成蟲期。

“盡管,整個夏季,上海的蟬鳴‘主唱’會‘換人’,戰線拉得也較長。黑蚱蟬、蟪蛄兩種蟬會6月末開始鳴叫,到8月趨于消失,蒙古寒蟬則可以唱到11月。但是,我們集中聽到它們生命中最響亮的‘歌聲’,主要就在七月盛夏這一個月左右的時間。進入八月,它們的數量就會銳減,九月便幾乎銷聲匿跡了。”因此,對于蟬鳴帶來的噪音困擾,湯亮呼吁市民多一些理解和包容。“這份屬于夏天的獨特‘喧囂’,既是自然規律,也是生命奮力綻放的證明。”

鏈接地址:https://www.shobserver.com/staticsg/res/html/web/newsDetail.html?id=951309

徐匯校區:上海市徐匯區桂林路100號

徐匯校區:上海市徐匯區桂林路100號