諾丁漢大學孔子學院參加諾丁漢大學校園開放日活動。

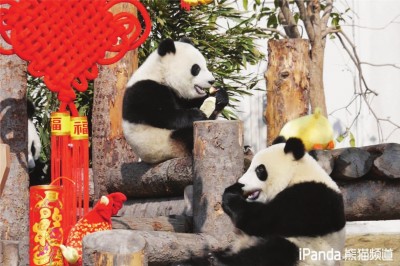

iPanda熊貓頻道通過熊貓向世界傳播和平、友愛理念,提升國家形象。

——外交中的文化軟實力不容小覷

作為新一輪文化軟實力競爭的積極推動者,美國、英國、法國、意大利、日本等發達國家和韓國、印度等新興國家中的文化大國都在調整對外文化方針政策,一方面制訂國家文化發展戰略,加強文化建設,一方面加大資金和人力投入,大力開展人文交流和文化外交,以期不斷增強文化軟實力。如今,美國的迪士尼、英國的莎士比亞、日本的機器貓、德國的歌德學院、俄羅斯的普希金學院、英國的British Council、法國香榭麗舍大街的時尚等,或家喻戶曉,為普羅大眾所喜愛,或享譽全球,被各國精英熱捧。它們不僅成為傳播本國文化的符號和載體,在推動本國與世界各國的經濟合作、文化互動和人文交往方面,也發揮了巨大的作用。當然,文化交流是雙向的,除了輸出之外,吸收與運用也極為重要,西方一些發達國家將非洲不少部落文化的符號比如圖騰,融入到自己的文化比如流行服飾當中,又如對非洲原生態音樂的借鑒與發展等等,也為其文化外交助力良多。

作為長期從事教育和外事工作的人,我雖然也關注一些發達國家的文化外交戰略和政策,但更為關注它們文化外交中的語言推廣和形象代言。因為,語言除了是思維的模式、交流的工具,更重要的是文化的載體。而形象則是文化的高度具象或抽象的結果,成功塑造的形象具有過目不忘、易于傳播的效能。

從語言推廣來說,法國非常注重法語在國際社會的傳播。1883年,法國建立了法語聯盟,以促進法國殖民地及世界其他地區的法語教學活動。經過一百多年的發展,法語聯盟已經形成一個遍及全球的教學網絡,在全世界136個國家和地區建立了1040個法語聯盟,接收了近4萬名學員。所有的法語聯盟都堅持采用不同的形式介紹法國文化,并致力于同所在國開展文化交流。法語聯盟的設立和運行主要接受法語聯盟基金會的監督,其辦學章程中規定的,諸如理事會的工作不取報酬,不介入當地的政治、宗教和種族爭議,與一所當地大學結為合作伙伴等條款,確保了其各級法語課程的高質量,它頒發的學習證書得到了法國國民教育部的承認,也獲得了一些歐洲組織,如ALTG(歐洲語言測試協會)的認可。這為法語聯盟推廣法語地區文化和“文化交流計劃”提供了可能和基礎。

從文化外交的形象代言來說,與中國的大熊貓相比,日本的機器貓則更具時代性和文化性,運作也非常成功。1979年,《哆啦A夢》 在日本首播,播出后隨即掀起熱潮。時至今日,“藍胖子”在全球35個國家播出過,包括美國。2002年,“藍胖子”被美國《時代》周刊評選為十大“亞洲英雄”之一,是唯一一個入選《時代》排行榜的日本虛擬角色。為此,日本發動并開展了所謂的漫畫外交,試圖運用動畫片和漫畫書向世界推廣日本文化,設計的內容真可謂“老少咸宜”。2008年日本外務省任命哆啦A夢為日本史上首位“動漫文化大使”,2013年哆啦A夢又成為日本申辦2020年夏季奧運會的“特殊大使”。時至今日,從凱蒂貓到“藍胖子”,從《鐵臂阿童木》到《千與千尋》,這些動漫在征服各國觀眾的同時,也為日本的國家形象塑造,以及旅游和外交事業發展立下了顯赫戰功。

從上述案例可以看出,文化外交是當今國家外交的重要組成部分,在一個國家的外交戰略中,占據著不可或缺的地位,發揮著不容小覷的作用。

從“乒乓外交”到孔子學院

——中國文化外交的發展與特色

談到中國文化外交的典型案例,很多人首先想到的是:中國于1971年4月通過邀請美國乒乓球隊訪華,對改善中美關系進行試探性接觸,即所謂“乒乓外交”。結果“小球震動了大球”,兩個月后基辛格秘密訪華,為尼克松總統訪華和兩國關系的正常化鋪平了道路。可以說,文化外交結束了新中國成立以后中美之間20多年的持續對立,為雙方的國際戰略調整作出了貢獻。實際上,早在新中國成立之初,周恩來總理就運用“烤鴨外交”,簽訂了《中緬邊界條約》,使中緬邊界問題得到合理解決,成為運用和平談判方式解決此類問題的第一個成功范例,也是流傳于外交界的一段佳話。

當然,文化外交不是一段段佳話的匯編,而是有思想指導和完整框架的政策實踐。進入新世紀以來,中國政府在國內積極推動文化的保護、復興與發展,并以此為基礎在國際上積極開展對外文化交流,例如,至2007年為止,中國與123個國家簽定了有效期5年的文化合作協定,簽署了430個年度文化交流執行計劃,與160多個國家和地區有不同形式的文化交往,與世界數千個文化組織保持著各種聯系,涉及文學、藝術、文物、圖書、博物館、廣播、衛生、教育、工、青、婦等諸多方面。每年經文化部批準的文化交流項目有1200多起,22000多人次。通過與不同的國家協議舉辦互惠的“文化節”、“文化周”、“文化季”、“文化年”等活動,展現了中國文化的豐富內涵和魅力,增加了中國人民和其他國家人民對彼此文化的了解,成為鞏固中國與相關國家友誼的重要途徑。

除了奧運會、世博會這兩個重大的文化交流與合作平臺之外,漢語言的推廣和孔子學院的創辦更具有基礎性和長遠意義,已經成為提升中國軟實力的有效途徑。截至2015年12月 1日,國家漢辦在134個國家(地區) 建立了500所孔子學院和1000個孔子課堂。孔子學院設在125國(地區)共500所,其中,亞洲32國(地區)110所,非洲32國46所,歐洲40國169所,美洲18國157所,大洋洲3國18所。孔子課堂設在72國共1000個,其中,亞洲18國90個,非洲14國23個,歐洲28國257個,美洲8國544個,大洋洲4國86個,極大增進了漢語國際推廣工作的廣度和深度。此外,國務院僑辦、文化部等部門也積極籌劃各自職能范圍內的漢語國際推廣工作,漢語國際推廣工作的發展可謂日新月異。目前國外學習漢語的人數已經超過3000萬人,大約100個國家的各級各類教學機構都教授中文課程,其中大學2300余所,中小學增設漢語課也成了新的趨勢。中國開展對外漢語教學的高等院校目前已經達到330多所。作為國家級漢語水平認證的中國漢語水平考試(HSK)至2004年已在35個國家和地區的87個城市設立了考點,在國內30個城市設立了52個考點,參加考試的人數累計37萬人次。

通過上述數據可以看出,新時期我國文化外交的規模持續擴大,內容不斷豐富,對外文化關系進一步加強;在98個駐外使領館設立了文化處和海外中國文化中心,海外中國文化建設和陣地建設不斷加強,為文化外交工作向縱深化發展奠定了堅實基礎;文化外交工作越來越著力于宣傳我國文化價值理念,提升我國在國際文化事務中的話語權;尤其令人欣慰的是,文化外交越來越得到重視,手段日益嫻熟,方式日趨活躍,中華文化品牌效應顯著增強。可以期許,我國的文化外交必將在總體外交格局中發揮更大的作用,賦予中國外交更多的中國特色。

“和平性”、“柔軟性”是文化外交最為顯著的特點

“文化外交”一詞最早見諸1934年的 《牛津英語大詞典》,即“英國議會創造了一種新的文化外交手段,就是致力于海外英語教學”。這個概念具有明顯的時代局限性,后來美國外交史學家拉爾夫·特納 ( Larf Turner) 在20世紀40年代對這一概念加以豐富,從文化服務于政治的目的這一角度來解讀,并由美國外交史學 家弗蘭克 · 寧科維奇 ( Frank Ninkovich) 系統地闡述和發展,這標志著文化行為已經正式納入美國整體外交活動中。文化外交普遍作為國家外交工作的有機組成部分,得益于1961年 《維也納外交關系公約》 的規定:各國使領館的職責之一就是“促進派遣國與接受國間之友好關系,及發展兩國間之經濟、文化與科技關系”,由此,文化外交得到了國際法的確認。

但是,文化外交的內涵并不僅限于《維也納外交關系公約》 規約的使領館職責,而是被越來越多地引入國家的對外政策中,與傳統的政治外交、經濟外交相輔相成,在國家整體外交實踐中共同擔負起實現國家利益的重任,成為外交事務及活動的一個重要領域和分支。許多歐洲國家習慣把文化外交稱為“第三外交”,把對外文化關系作為國家對外政策的“第三根支柱”(在政治、經濟之后)。美國官方和學界則將文化事務(繼政治、經濟、軍事之后)當作“第四外交”。也就是說,文化外交逐步獲得了獨有的內涵、外延及特征,它的蘊意超出我們原先的想象。

曾任中國文化部副部長的孟曉馴將文化外交定義為圍繞國家對外關系的工作格局和部署,以文化表現形式為載體或手段,在特定時期、針對特定對象開展的國家或國際間公關活動。從這一定義可以看出,文化外交必須具備以下幾個基本特性:一是以維護國家利益、實現國家對外戰略目標為根本出發點的外交行為,二是以政府為主導、面向對象國政府和民眾的官方行為,其行為主體是一國政府,政府是文化外交活動背后的主推手;三是以文化為表現形式,通過和平的、非武力手段加以實現的公關活動。

毋庸贅言,作為外交的一種活動形式、手段和策略,文化外交服從和服務于以維護和發展國家安全利益為核心的整體外交戰略。然而,與傳統的政治、經濟和軍事外交相比,文化外交最大的特征就是它代表了一個國家的文化軟實力,具有“和平性”、“柔軟性”的重要特征。在國際關系領域,學者一般把文化概括為“軟權力”,以區別傳統意義上的政治、軍事等“硬權力”。在世界多極化和全球化的格局下,軟權力在國際競爭中的作用愈來愈突出。正如有的學者所說:“文化成為了一個舞臺,各種政治的、意識形態的力量都在這個舞臺上較量。文化不但不是一個文雅平靜的領地,它甚至可以成為一個戰場,各種力量在上面亮相,互相角逐。”但是,這種角逐或戰爭是不見硝煙的。一方面因為其終極戰略目標遙遠而顯得非功利性,另一方面,其手段的選擇因文明而顯得和平,可以說,“和平性”或者說“柔軟性”是文化外交最為顯著的特點。

發展我國文化外交要處理好三對關系

一是“走出去”與“請進來”的關系。在跨國際的文化交流過程中,必須要有文化自信,要“走出去”,讓世界了解和喜愛中國的文化傳統特質,這也是當前我國文化外交的重點,唯有如此,才能讓中國文化在未來全球文化版圖上占據一個有影響力的地位,否則,將難以達到文化外交的目的,甚至有可能失去民族文化的特性和國家的文化身份認同。但是一味強調“走出去”也有弊端,似乎有著過于明顯的“擴張意圖”,這一點常為國際社會所曲解和詬病。因此,我們也要加大學習力度,把國外的優秀文化“請進來”,以開放包容的心態大膽吸收其他國家和民族的優秀文明成果,以之作為重構中國社會核心價值觀的新鮮要素,使我們的文化更具有國際性和現代化色彩,從而更好地獲得世界認同,轉化為軟實力。比如,孔子學院除了推廣漢語、傳播中國文化之外,也要有“學習意識”,況且,孔子也說過“教學相長”。以孔子學院為載體,適當引進外國文化,互相學習與欣賞,何樂而不為。這點歌德學院做得很不錯,他們很注意請中國的詩人、作家群體去德國交流,加強中德雙方的互動,讓雙方的利益相關群體都有意愿參與到交流過程中去。

二是傳統文化和當代文化的關系。談到中國文化,很多人都會強調“5000年悠久的歷史文明”,誠然,我們有非常偉大的古代文明,但我們不能總活在古代。現當代的中國文化成果在哪里?我們今天的發展在哪里? 實際上,很多當代的中國學者、文學家、藝術家同樣出類拔萃,但他們缺少展示的平臺。比如,莫言的文學作品,一開始并不為國內所重視,經由意大利、西班牙語等小語種的翻譯、推廣,贏得了國外學者的認可,獲得了諾貝爾文學獎。據不完全統計,他的作品現在已被譯成40多種外國語。所以,我們不能言必稱孔子或者老子,總是談論中國5000年以前怎樣,2000年以前如何,要對中國今天的文化發展給予更多的關注。

三是政府主導與民間交往的關系。對比中歐間的文化交流,歐洲更傾向于民間交往,重視人與人的溝通,這是保持文化多元性的重要方式。中國當前開展較多的是官方主導下的文化交流項目,這樣容易帶來一定的生硬感和疏離感,有時候會形成場面上很熱鬧,微觀上不走心的尷尬局面。我們常常講的美國的“三片”:薯片、大片、芯片,就是從個體上抓住人心、功能上輸出文化的成功樣板。因此,應積極創造條件,鼓勵更多、更廣泛的民間交流,通過政策法規杠桿等,鼓勵文化企業通過符合國際慣例的市場運作走向世界,通過“長流水、不斷線”的文化外交,和風細雨,潤物無聲,增強與周邊國家之間的互相信任,擴大與西方發達國家之間的互相了解,鞏固與發展中國家之間的傳統友誼。

爭取更大國際話語權闡釋中國文化的世界意義

近代以來西方優先發展及其擴張的歷史,也建構了西方價值觀的世界性強勢地位,使其他文化的價值觀處于結構性弱勢之中。在這樣的現實背景下,我國的文化外交能否將文化轉化為軟實力,關鍵在于文化價值觀能否被認同。我們可以做的,就是通過爭取更大的國際話語權來闡釋中國文化價值觀的世界性意義。那么,如何爭取更大的話語權呢? 撇除國家實力這一基礎不談,我個人更看重學術上的理論研究、語言上的教育推廣,以及傳播上的媒介創新。

一是要加強理念層面的理論闡發和研究。文化外交不僅是一種外交類型,更應是一種外交理念。直到目前,我們談論的“文化外交”基本仍停留在所謂的政治 (軍事)、經濟 (金融)、文化 (教育) 等三分層面。文化固然有其作為等分領域的概念屬性,更有其涵蓋人類文明各領域的大屬性。尤其是在政治、經濟、社會各領域的發展中,真正運用“文化”思維和眼光去看問題,實現從依靠文化到為了文化的轉變,才可以更好地發揮文化的柔性強勢。中國本就有“懷柔遠人”、“仁義之道”的傳統,如何以傳統文化為理論資源,推動文化外交理念創新發展,給世界帶去一種新的聲音,不僅有助于消除所謂的“中國威脅論”,更將有力地推動中國在世界思想領域的實質占位。就現狀而言,目前中國文化外交的理論研究與蓬勃發展的實踐相比,仍顯單薄和滯后。無論是文化外交概念本身,抑或是軟實力、文明沖突論等理論,都是舶來品,我們國家率先提出的和諧世界、人類命運共同體等概念,亟需學理層面的進一步闡發和研究。需要引入社會和學術界的力量,加強對于文化外交工作內涵和外延的深入研究,逐步形成實踐豐富理論,理論指導實踐的良性互動。

二是加強基礎層面的漢語教育和文化交流。語言作為文化的傳播工具,在國際文化交流中發揮著不可替代的作用。借鑒西方發達國家的經驗,在我看來,可以借助民間資本和力量,派遣更多優秀的師資,創辦更多的孔子學院、孔子課堂和其他漢語教學組織,強化民間各種基金會、研究會等社會組織的作用,只要做好辦學章程的審定和辦學過程的監督,既可以擴大力量,又可以淡化官方特色,凸顯文化潤物細無聲的功能。甚至于可以在適當時候考慮籌建老子學院、達摩學院等,使得文化外交執行機構多元化,不僅能與西方哲學進行學術對話,也能與佛教界開展宗教文化交流,展現中國文化的多元氣象、有容乃大的特質,一定程度上也可以回擊西方人所謂“孔子學院”是中國人來傳教的說法。

三是加強操作層面的形象和媒介創新。文化交流與文化外交,本質上都是人際、族際、域際等的文化互動,它是有情感和溫度的,它需要有趣的形象和美麗的載體,而不是冷冰冰的說教,也排斥乏味的形式。在這方面,中國做得還不夠。從宏觀上來說,中國提出了很多的外交理念和主張,但是對國家形象,還缺乏一個非常具體、明晰的概括,一些不了解中國的其他國家對我們的宣言和主張并不完全認同。從微觀上看,我們走到國外,常常很難用一個詞來指稱中國的特點并與對方進行深入的交流,用“熊貓”,我們沒話說,用“京劇”,對方不了解。因此,對于中國的一些適合對外交流的非物質文化遺產,我們的推廣力度還有待進一步加強,傳播手段還有待進一步創新。

鏈接

熱點新聞

徐匯校區:上海市徐匯區桂林路100號

徐匯校區:上海市徐匯區桂林路100號